老倪站在狭窄的厨房里胡乱吃完饭,把儿子的饭菜放在钢精锅的隔层上,盖好锅盖。他又把厨房的卫生整个清理一边,把垃圾装袋掂出来。

他垫着脚步,悄悄从厨房走进卧室,轻手把门关好,打开衣柜拿起挂在衣杆上的铁路春秋装。在衣柜旁边的穿衣镜前,他借着卧室昏暗的灯光,穿好制服,又拉紧衬衣领上的领带。随后,他弯腰拿起鞋刷,把脚上的皮鞋从前到后仔细擦了一遍。这双皮鞋虽然已经穿五、六年了,鞋面有不少皱折,鞋底也换两了次,但老倪依然喜欢,穿着舒服,舍不得丢弃。

老倪上上下下打量了一遍着装,领花、胸章、扣子齐全,两边肩膀上的肩章正确规范。他对着镜子捋了一下有点凌乱的头发,拎起乘务包走出卧室。

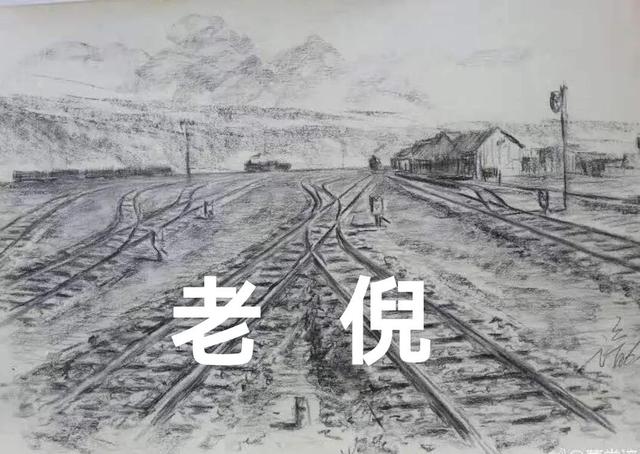

今晚是他出乘走车的日子。

客厅的吸顶灯发出惨白光芒,时不时还跳闪一下。老婆已经给他说两次了,说灯管用的时间久了,让他换一个新的。这几趟退乘回来,车队又组织休班列车员到库停车突击卫生,灯管一直也没有时间换。

这一趟出乘回来,他说啥也要把灯管换了,省得老婆又骂他不支事。

老倪的儿子坐在客厅靠椅上,双手不停地在手柄上按动,正在打全神贯注打游戏。放在客厅角落的电扇呼呼地转着,听声音应该是开到了最大档位,整个电扇会时不时地抖动。

现在已经是深秋,气候也凉爽下来。儿子虽然有点偏胖怕热,也不至于把电扇开的那么大,有点浪费电。

老倪正要走过去把电扇关掉,儿子在身后喊一声:“干什么?吹着呢!”

“东东,晚饭我给你做好了,放在锅里热着。你抓紧吃啊。”老倪站在儿子身后,俯着腰对他说。

儿子嘴里“嗯”一声,继续打他的游戏。

老倪从屁股兜里拿出钱包,从里面掏出一张五十元钱放在桌角上。老倪平时喜欢把钱放在钱包里,不管是多少钱,他都会一张一张捋好,放进钱包。凡是有折角的,他都会把它撑平喽。钱包里的钱他都会分开放着,一百、五十的放在一个夹层里,二十、十元、五元放在一个夹层里。一元、几角的小票就放在裤兜里,方便买个小东小西随时用。

这个钱包是他四十六岁生日时,老婆送给他的礼物,真正小牛皮的,柔软的很。钱包的右上角还镶着一个金色因为字母,已经十几年了,至今没有掉色。老倪特别喜欢这个钱包。其实,这个钱包是别人送给老婆的礼物,是个男式款,所以老婆就一直放在衣柜的抽屉里。

离客运段开工资还有好几天,老倪钱包里还剩八十元。加上兜里的一些零钱,也不到九十块钱。

他犹豫了一会儿,把那张五十元的票子掏出来,留下三十多元这趟走车时在车上交饭费,剩下的钱买两包廉价烟。

老倪拍了拍放在桌子上的钱,对儿子说:“东东,这两天早餐钱给你放在桌子上了,记住吃早餐啊!”

“啰嗦啥?滚!”儿子全神贯注、浑身乱晃地按着游戏机按键,看了一眼桌角的钱,冲着他吼道。

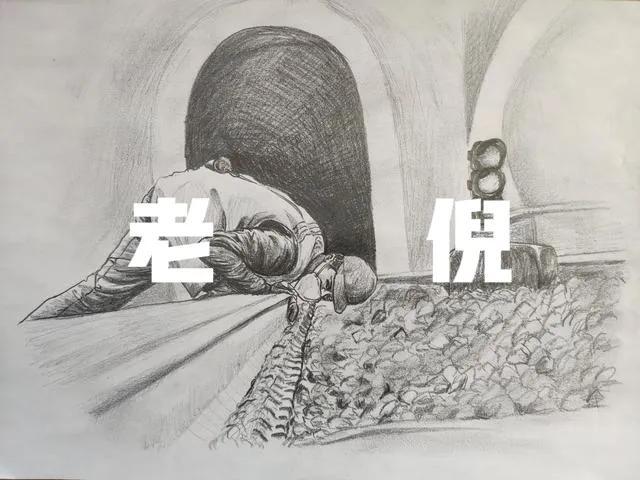

老倪快走到门口时,又停下脚步,扭头笑着对儿子说:“儿子,记住按时吃饭,别……”老倪话还没有说完,只见东东从地上抓起一个东西,抬手狠狠朝他扔过来,老倪看清楚是一个装着半瓶汽水的瓶子。他躲闪不及,瓶子正中前额,老倪向后趔趄了一下,后脑勺狠狠磕在门框上。

他“扑通”一声坐在地上,两眼发黑,脑袋一阵晕眩。只是一瞬间,他又用力抓住门框,艰难地站起来,赶快走出门外。

东东没有看他,也没有理他,眼睛紧盯着游戏机,双手快捷地按着手柄上的按键。

他轻轻地带上门,扶着墙往楼下走。

“倪忠田,都是因为你,我没有过关。你咋不去死!”一个歇斯底里的嚎叫声从屋里传出来。老倪浑身一激灵,一手拎包,一手扶着墙壁,加快步伐走下楼梯。

来到楼下,老倪还感觉有点晕。他靠着墙站了好一会儿,才感觉渐渐缓过来。他摸摸脑袋,前额和后脑鼓起两个的大血包。他用力地揉着前额,想把鼓起来的包揉下去。借着路边昏暗的灯光看看揉过包的手掌,还好没有被砸出血。其实,他知道怎样处理淤血包,就是用冰块冷敷。冰箱里有冰块,但他不敢再回去了,害怕儿子发疯。

倪忠田的家在铁路家属区最里边靠角落的那栋老楼,离街边的马路很远。因为家属区的路灯早就坏了,也没有人修,所以一到晚上,整个家属区漆黑一片。有些不自觉的住户,还把自己家的自行车、摩托车放在本来就狭窄的小路边,走路不小心就会被车子挂住绊住摔跤。

因为小区门口的马路正在修排水沟,路面全部被挖开了,泥土堆满了道路。这里唯一一趟通往客运段的公交车也绕道了。老倪拎着乘务包,沿着铁路家属区弯曲的小路走到街边。他看了一下四周,向远处昏暗路灯下的一个三轮招招手:“麻木!”

三轮师傅发动车子,一溜烟开过来,擦着他的裤子停下来。

“去客运段广州车队。”老倪说。

“三块。”三轮里伸出三个指头,懒懒地说。

“两块。”老倪说。

“三块,你们车队太远了,我要三块就是少的。看你是小区的,我拉别人去客运段少五块都不去。你还磨价。”

老倪讪笑着,顿了一会儿,好似在做着一个重大的决定。好一会,他冲三轮挥挥手:“好好,走吧,三块钱送到车队门口啊。”

三轮吼叫着,颠簸着快速朝前开。车子减震太差,遇到坑坑洼洼时,会把老倪从座位上颠起来。

要搁以往,老倪会让师傅开慢一点,再掏出一支烟点着递给师傅,一边看着外面的景色,一边和师傅聊几句。今天,老倪没有一点说话的心情和力气。他把身上背的乘务包取下放在座位上,整个身子靠在三轮的靠背上。一阵风从三轮关不严的门缝里吹进来,他感觉脸上凉凉的,用手擦了一下,是泪水。他不知道是在啥时候流的泪。

老倪名叫倪忠田,是客运段广州车队的一名列车员,人称“老列”。车班里,除了点名的时候,车长才叫他的名字,平时,伙计们都叫他老倪。在家里,儿子叫他倪忠田,原来是叫他老爸的,也就是从前几年开始叫他倪忠田。近两年,儿子的脾气更加暴躁,稍有不顺心,就打砸东西,拿东西打他。

老倪已经五十八了,再有两年他就该退休了。想到退休,他一点也高兴不起来。干了一辈子“老列”,别人是掐着指头盼退休,他是怕退休。老倪不知道退休了要干什么,在家里呆着怎样面对死神般的儿子;没有了工资收入,只拿养老金,本来就看不起他的老婆会怎样对他。想到这些,老倪感到心里一阵阵发紧。

三轮驶进广州车队那条小路时,车轮轧在一块石头上颠簸了几下,把昏昏沉沉的老倪晃醒了。他撸起袖子看看表,猛拍前面司机的后背:“快点,快点,我迟到了,要扣钱的。”

三轮刚停下,老倪从口袋里掏出三张一元的票子递给师傅,跌跌撞撞跑进车队一楼大厅。

全车班列车员、餐车人员整整齐齐站成三排列队点名,列车长曾繁刚正在宣读客运段的文件和有关规定。值班车队长满脸严肃地站在队伍右前方,双手背后,一双凌厉的眼睛看着每一位列车员。

“报告!”倪忠田站在大厅门口,高声喊到。

曾车长扭头看他一眼,满是责怪:“怎么搞得?入列!”

队列里不少列车员对倪忠田的迟到感到无比震惊,因为他们这么多年从来没有见倪忠田迟到过,每次出乘他几乎都是第一个到车队大厅或学习室。还有人看见他头上鼓起的淤血大包,不禁发出啧啧的惊叹声。

老倪赶忙低着头跑进队列,站在队伍的最后面。他怕列车长和车队长看见他额头的血包,不知会有什么后果。

曾车长宣读完文件、规定以后,车队长又对大家伙提了几条要求。

这边列车长一宣布解散,立即有几个同事朝倪忠田围过来,询问他为什么迟到了,头上的包是怎么造成的,严重不严重。

有一个年轻列车员调侃道:“老倪,是老婆在家打的,还是美容店小姐打的?”

老倪一本正经地说:“不是老婆打的,这一次是儿子打的!”

大家哄堂大笑。

曾车长走过来说:“大家都不要起哄了,赶紧列队进站接车。”他又冲老倪招招手,把他叫到一边:“怎么回事?我看你迟到了肯定有事,点名时就没有喊你的名字。”

老倪憨憨地一笑:“还不是我那个脾气古怪的儿子,你知道的。”

曾繁刚列车长说:“都三十了,还在家闲着,你们得想想办法啊。”

老倪摇摇头,欲言又止。他从乘务包掏出烟,抽出一支递给车长。

曾车长说:“你头上的淤包暂时也消不了,在车厢旅客看到也不好。你这一趟打机动,跟着我查票补票。我让邢广军替你的岗位。”

老倪感动地说: “谢谢车长关照。”